最初で最後のボークス京都レールエキスポと初めての京都鉄道博物館。

耐震シャッター(開き止め)を設置しました。

今日は今年で最後になるボークス京都のレールエキスポを見て、初めての見学になる京都鉄道博物館に行きます。

先ずは新大阪のクリニックに寄って代理で診断書の申請をしました。

今日は晴れてはいるが一転俄かに掻き曇る不安定な天気です。

JR在来線で西大路を目指します。

EF210が牽引する貨物列車。

ランテックは元より、初めてネコロジーコンテナを見ました。

EF200です。

こちらは19Dコンテナ主体の編成です。

来年からはここで人間ドックを受診します。

EF510です。

EF65−2000です。

大阪モノレールは今日も間引き運転です。

かつての神足(こうたり)駅です。

都市対抗野球代表出場の幟を掲げる日本新薬です。

ライバルのニチダイは出場を逃した様です。

西大路駅から10分ほど歩くと会場のボークス京都に出ます。

会場は1階と7階に分かれ、7階はMPと物販のブースになっています。

スタジオH.O.です。店主の体形は相変わらずですw。

ホビーメイトオカです。

1階はレイアウト実演と各鉄道会社の物販コーナー、製作教室などでした。

餃子の王将で食事をしようとしたら行列が店の外まで出来ていたのでやめて、そのまま京都鉄道博物館に向かいました。

途中ややこしい交差点があり、立ち止まるとそこに三光堂模型店がありました。

三光堂から歩いて10分。京都貨物ターミナルの横に京都鉄道博物館がありました。

近々嵯峨野線の新駅が出来る様です。

リニア・鉄道館のコンセプト展示コーナーを思わせるSLと電車、新幹線の展示です。

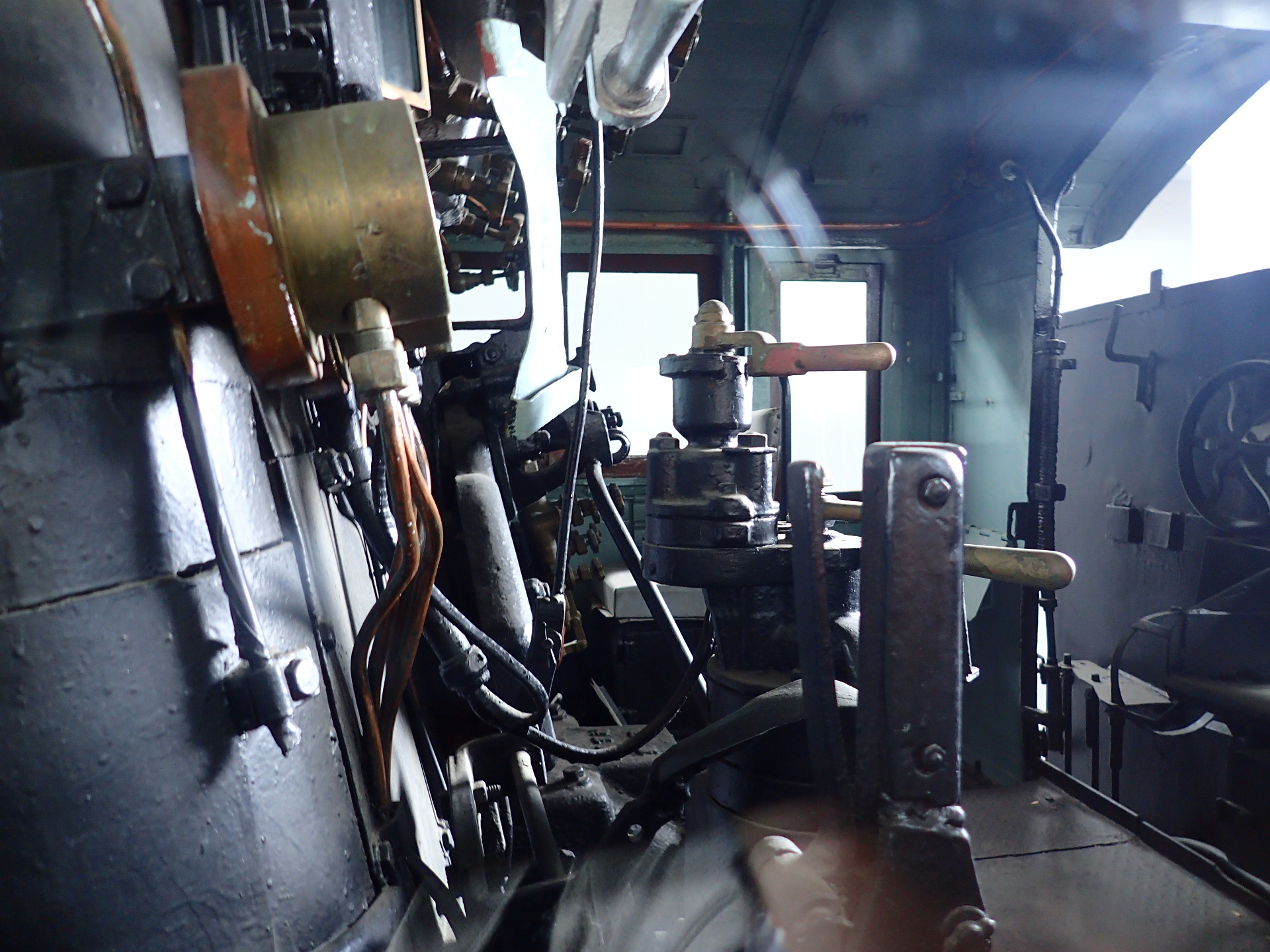

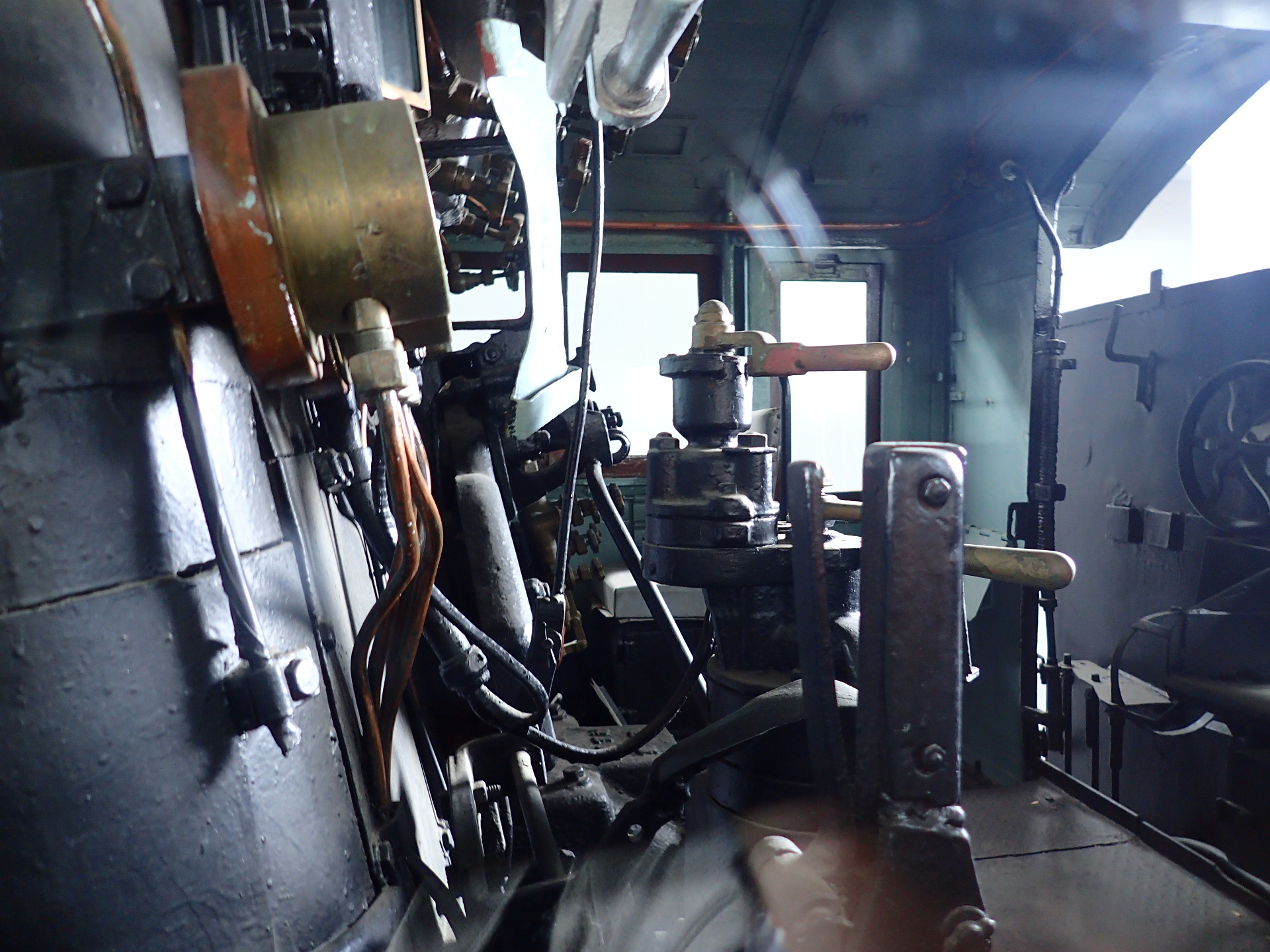

C62−26の運転席です。

モハ80系の座席です。

労組の保存運動により、解体を免れたDD54−33です。現存する唯一のDD54です。

中央線から大阪環状線に異動し終焉を迎えたクハ103−1です。

寝台列車のゾーンです。EF58−150とトワ釜・EF81−103がいます。

憧れだったスロネフ25−500です。

EF65−1です。

オロネ24のプルマン式寝台です。

サシ481転じてスシ24になったトワイライトエクスプレスの食堂車です。

EF52です。

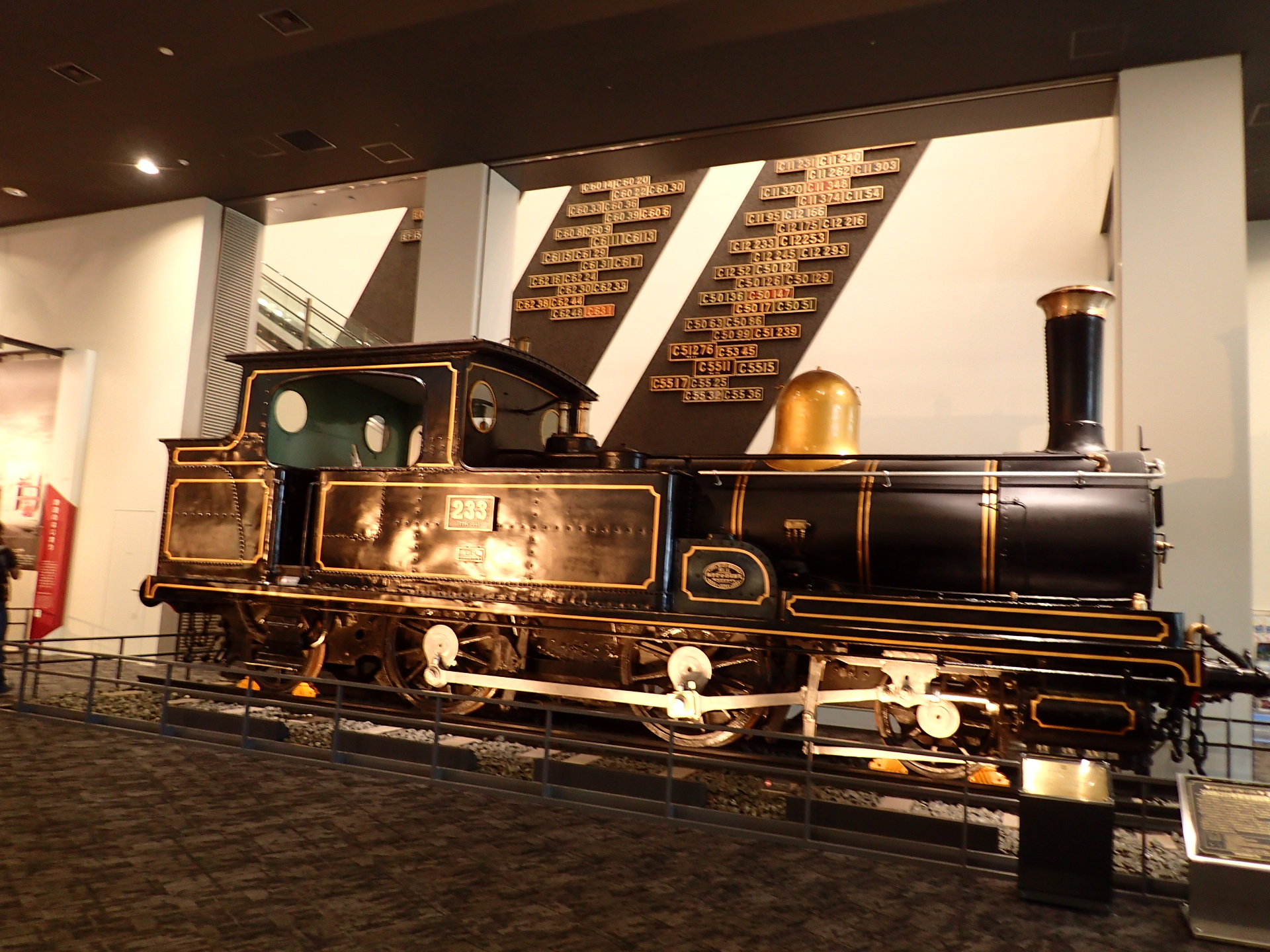

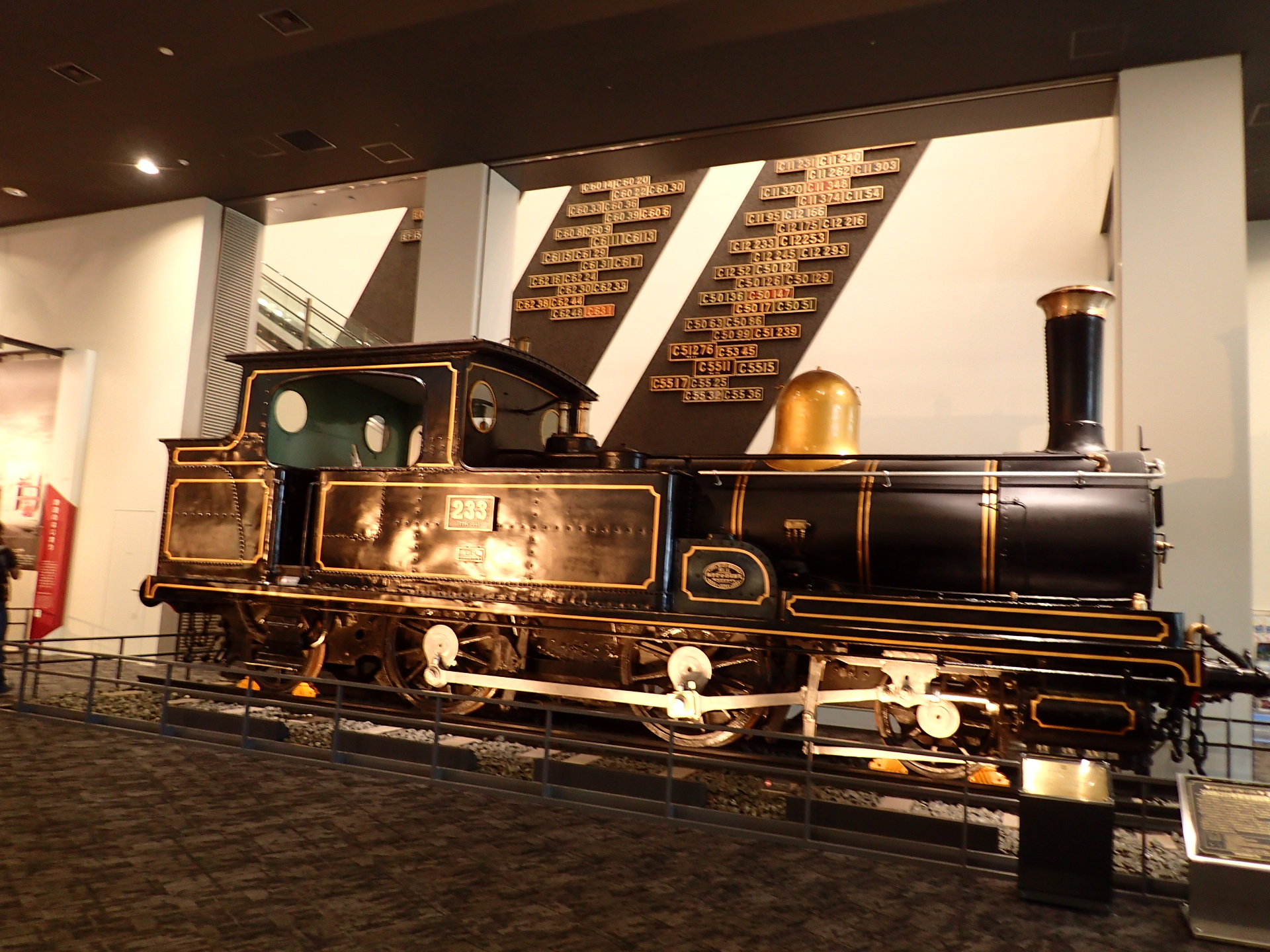

230形蒸気機関車です。

クハネ581・月光とクハ481・雷鳥です。

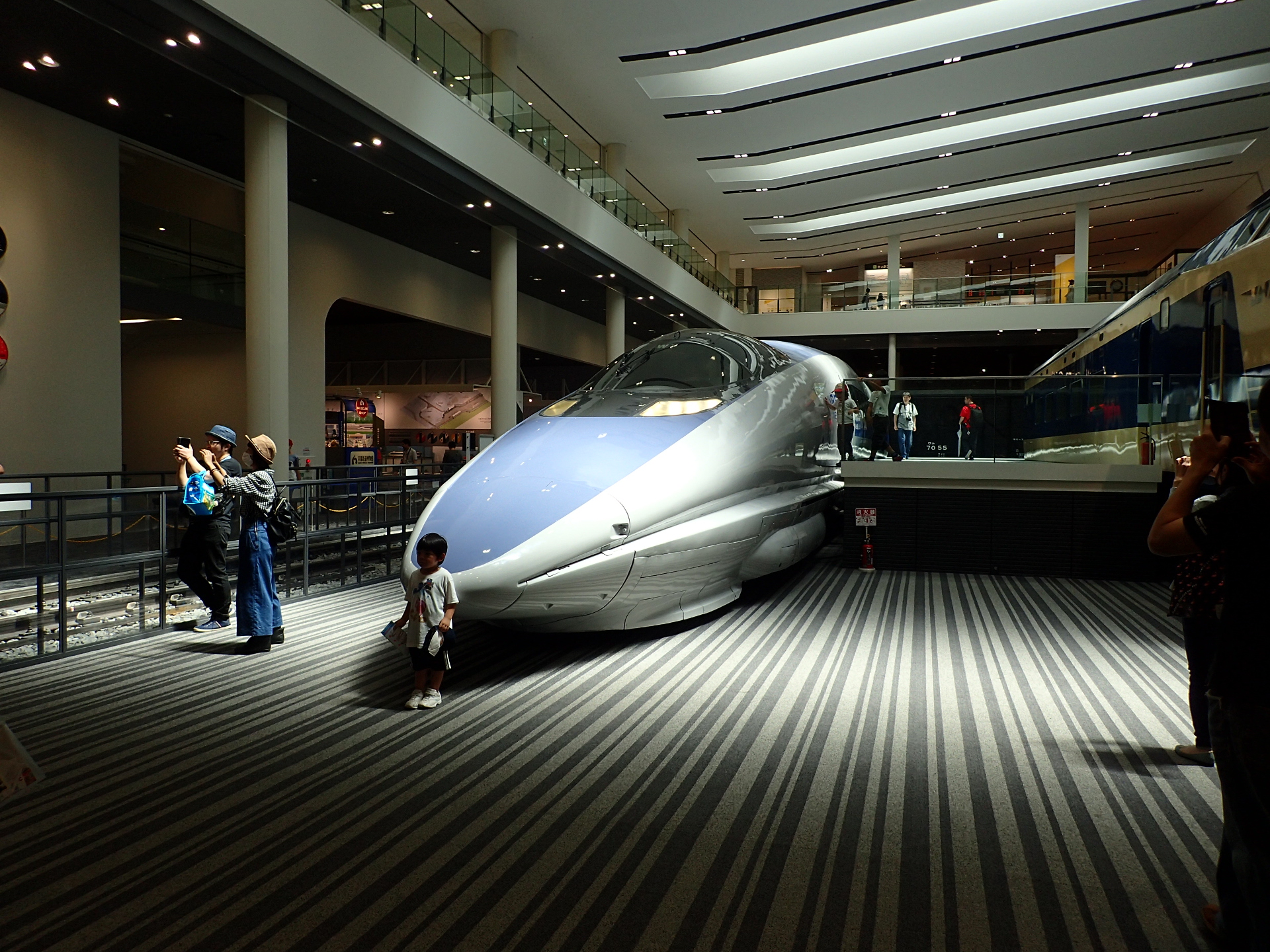

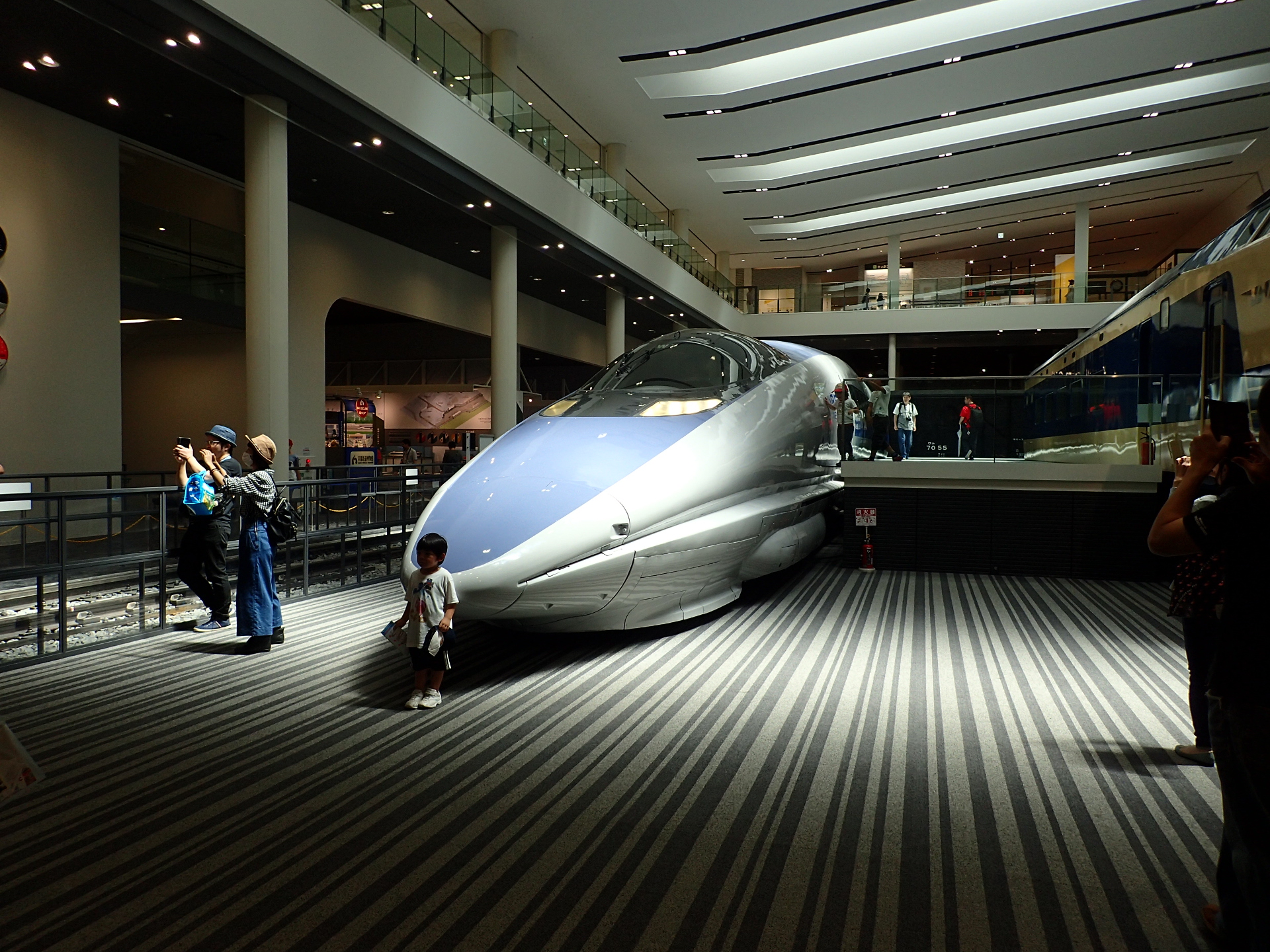

500系新幹線W1編成の先頭車です。

側面の気圧センサーがW1編成の証です。

500系のフクロウパンタです。

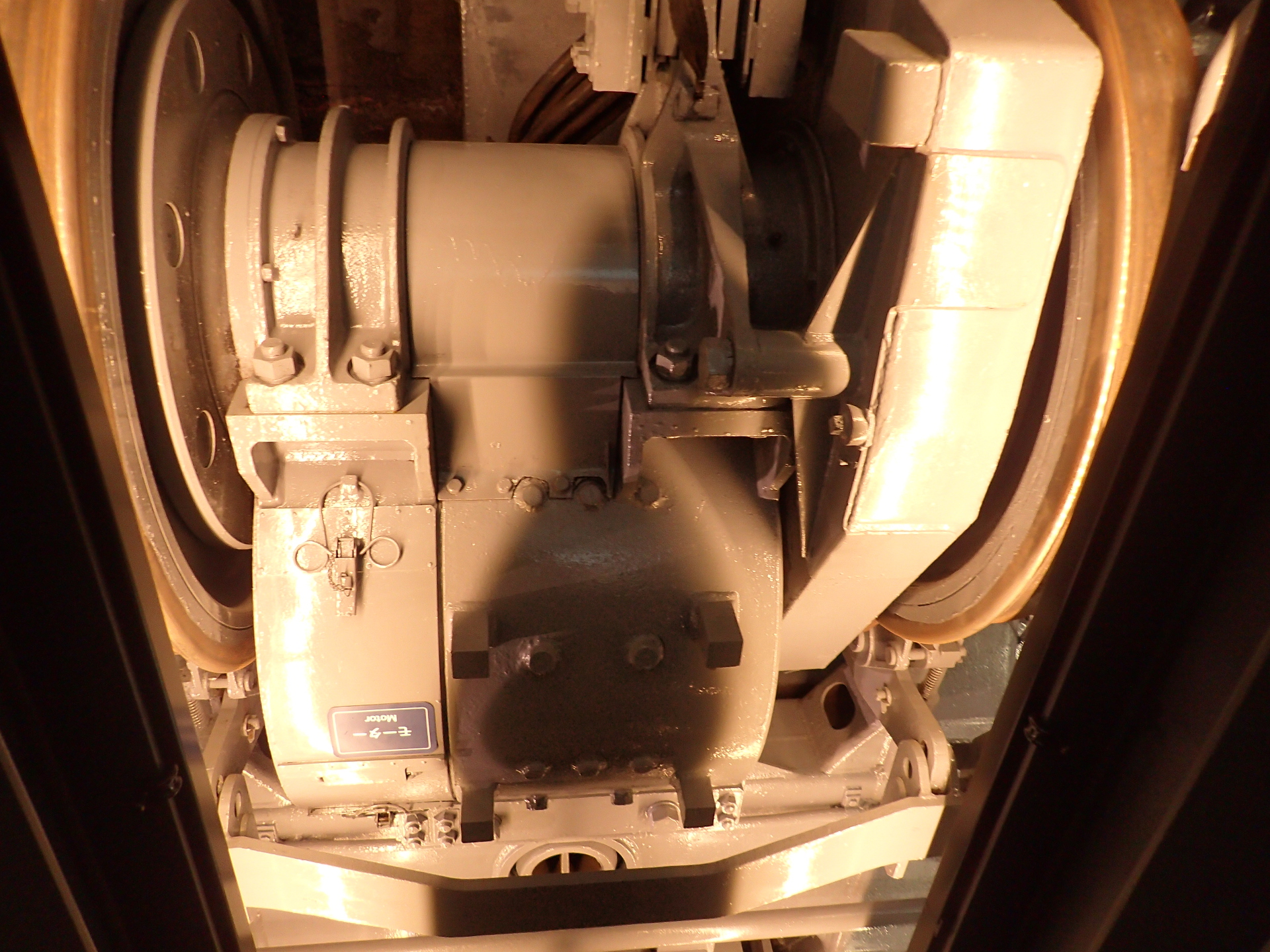

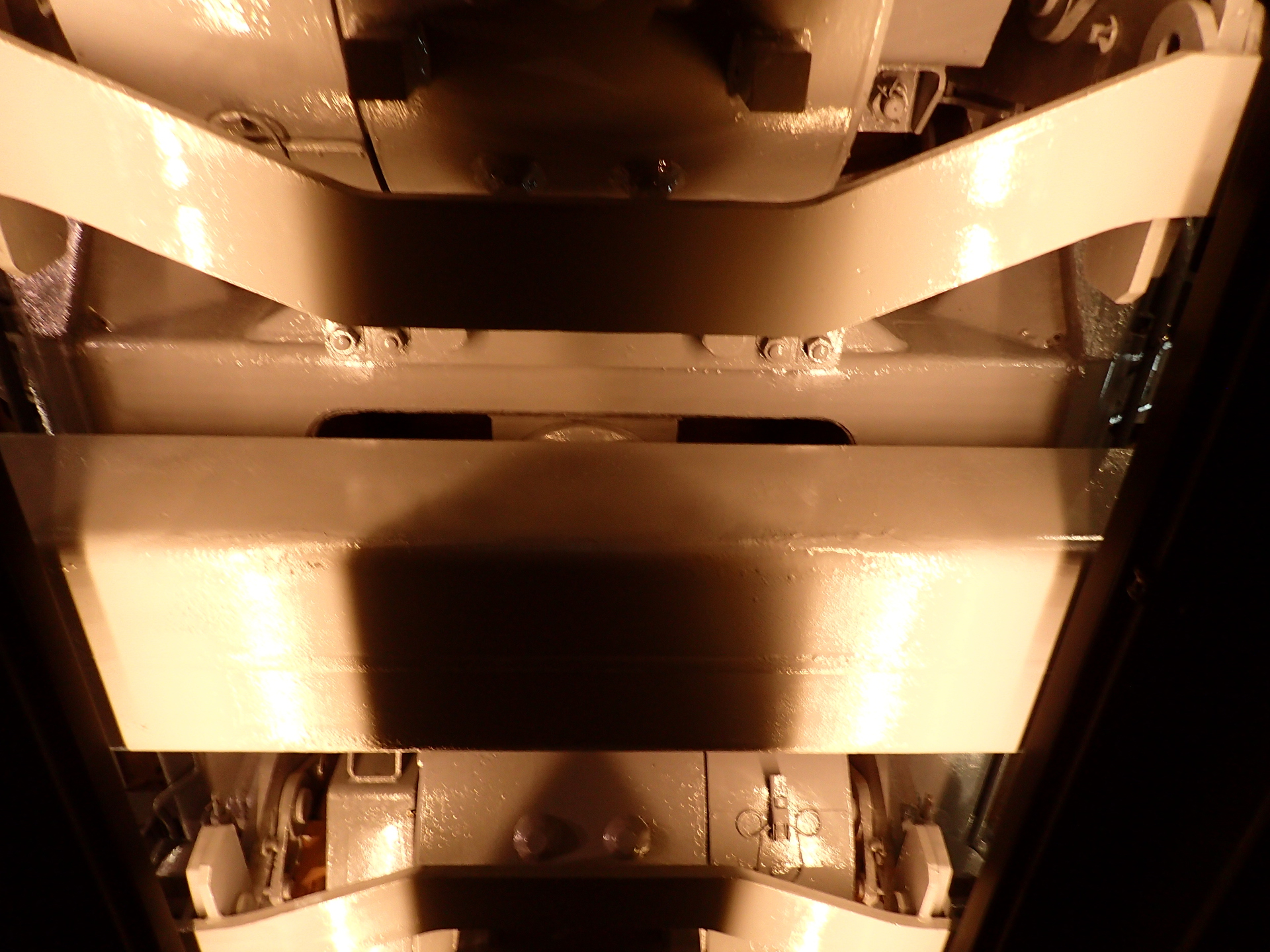

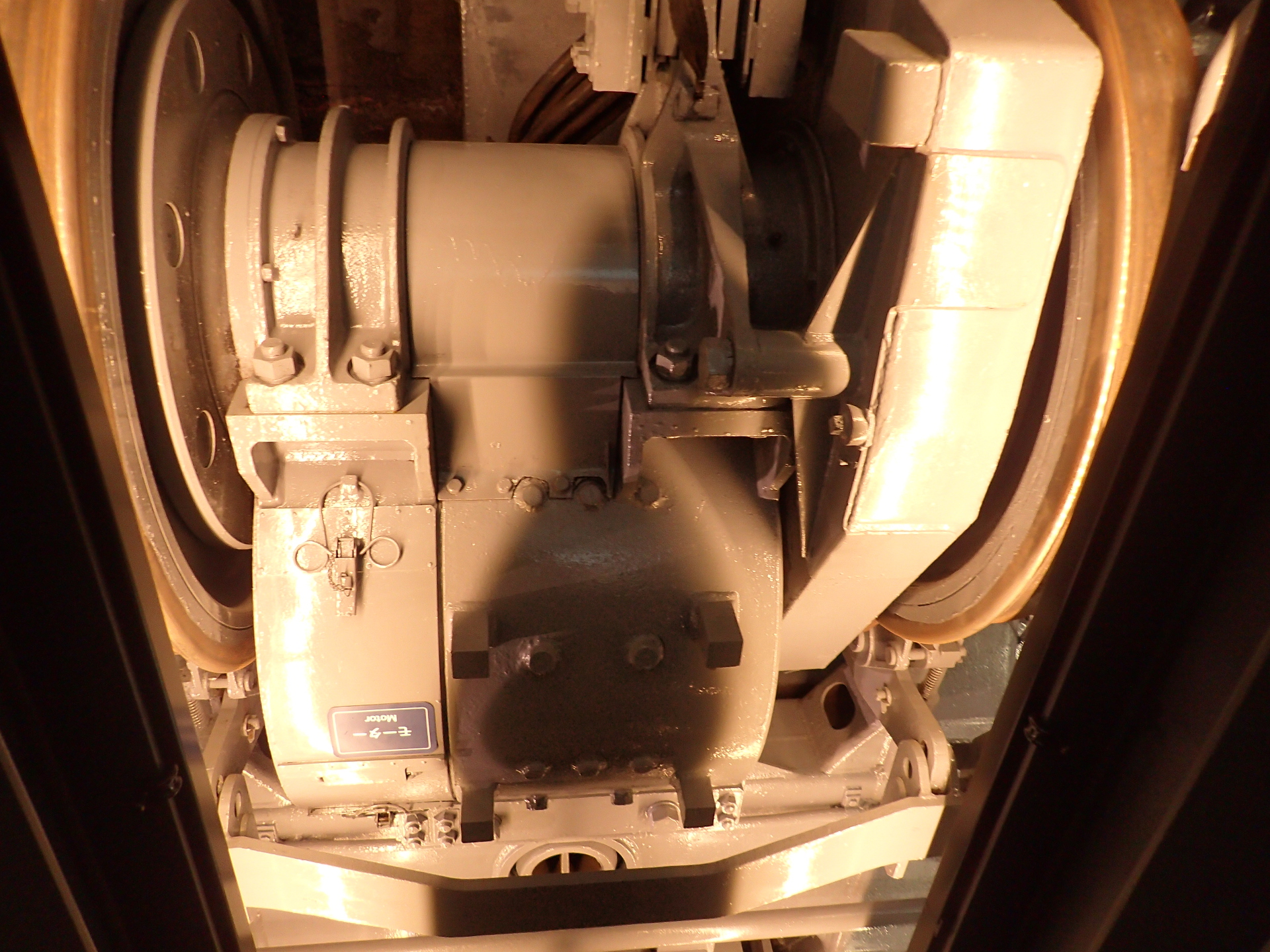

EF66の下廻りを見ます。

両端の台車は中心ピンが点接続になっています。

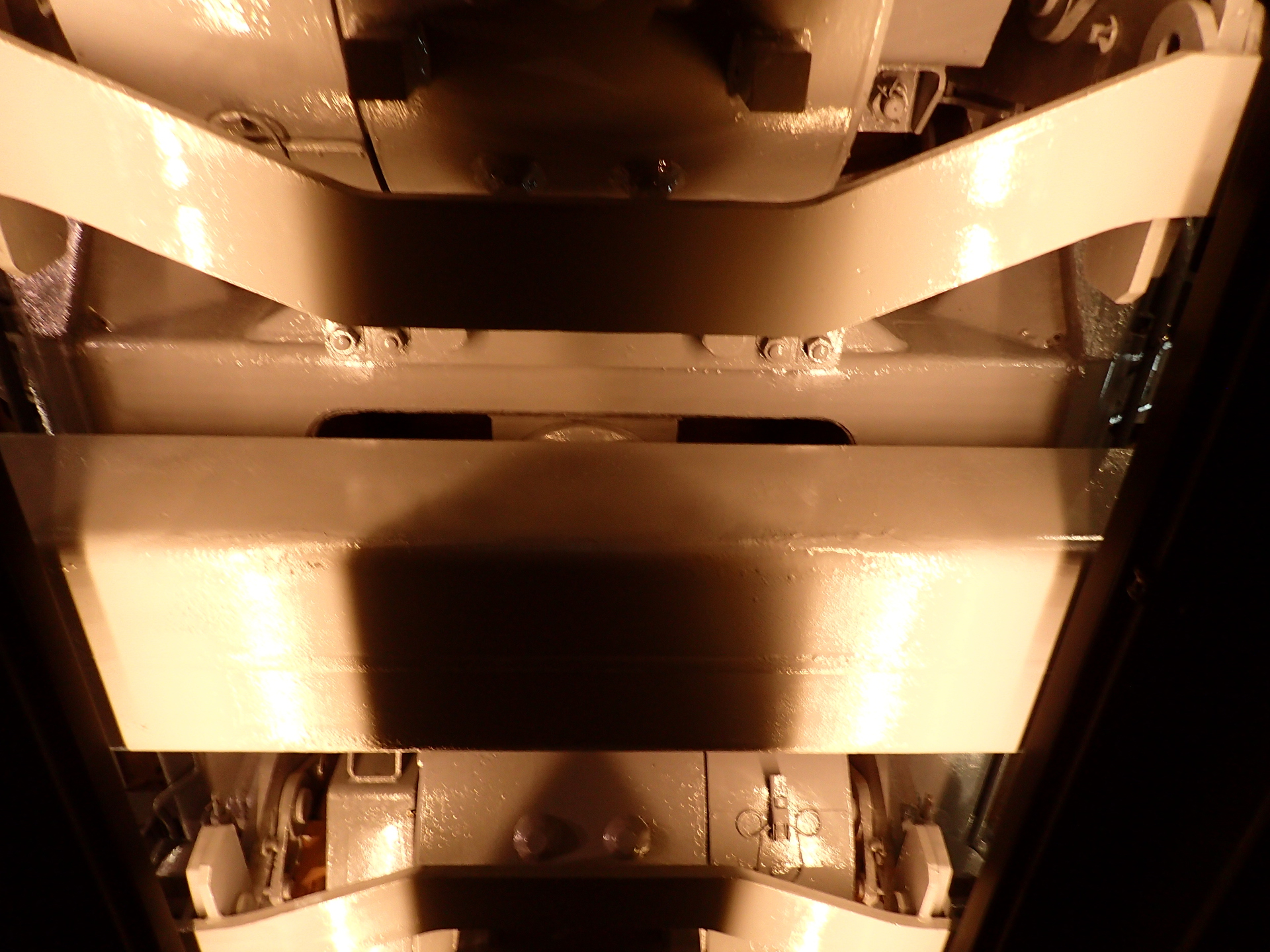

中間台車は模型と同様中心ピンがスライド式です。

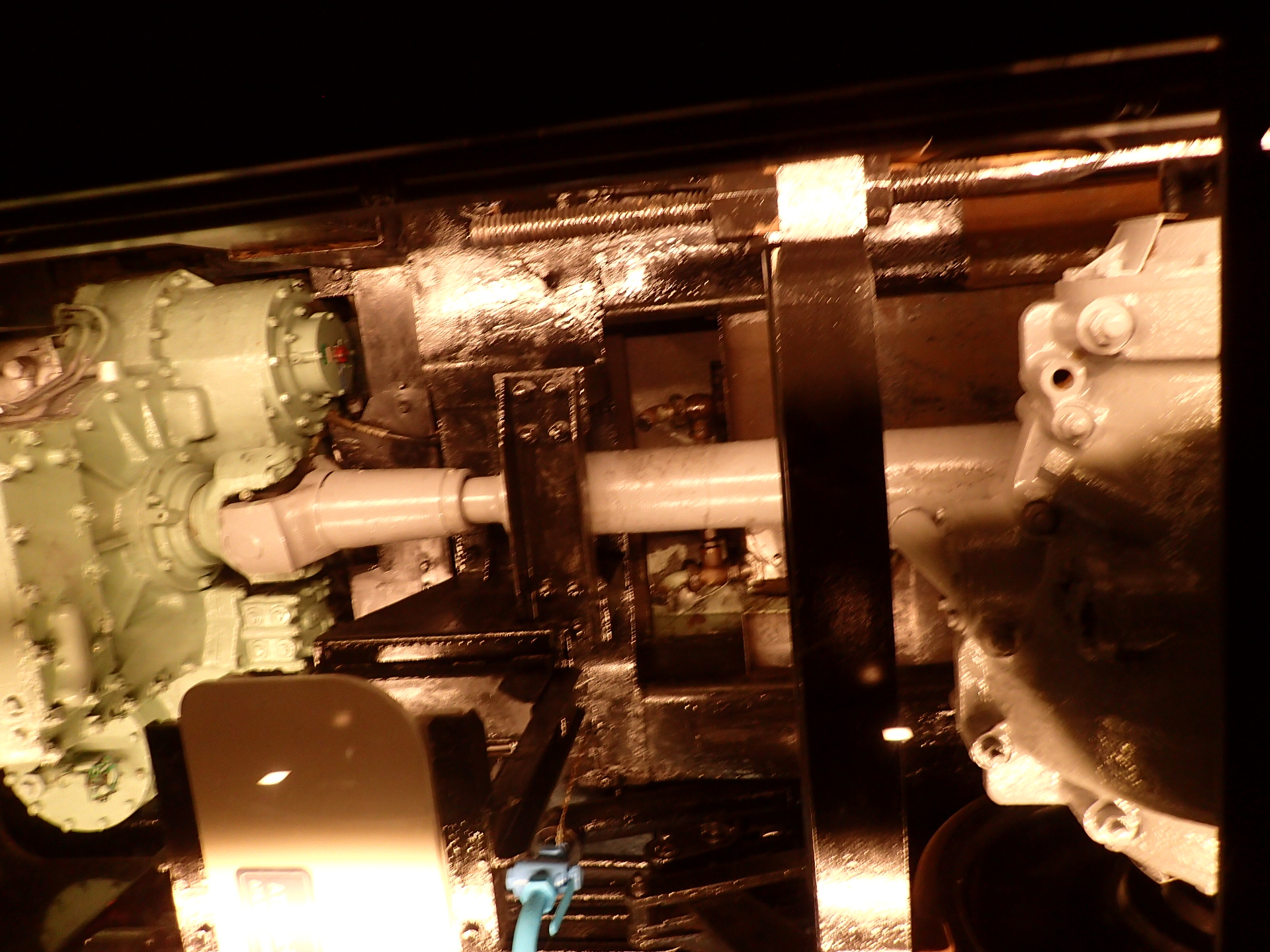

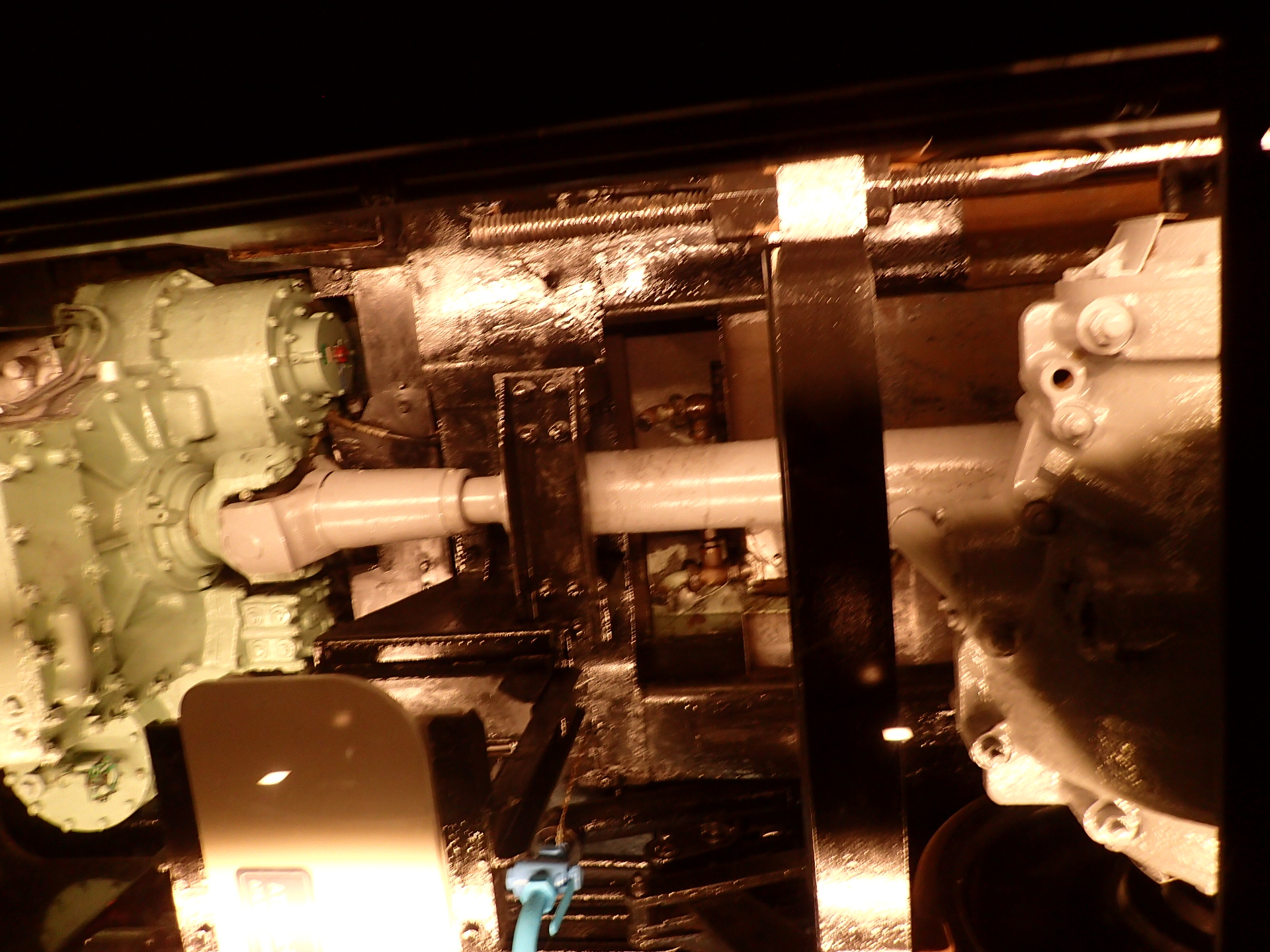

DD51の下廻りも見ます。

シャフトで車体側エンジンの動力を台車につないでいます。

キハ81くろしおです。

グランドひかり・V編成から短縮されてK編成になった100系3000番台です。

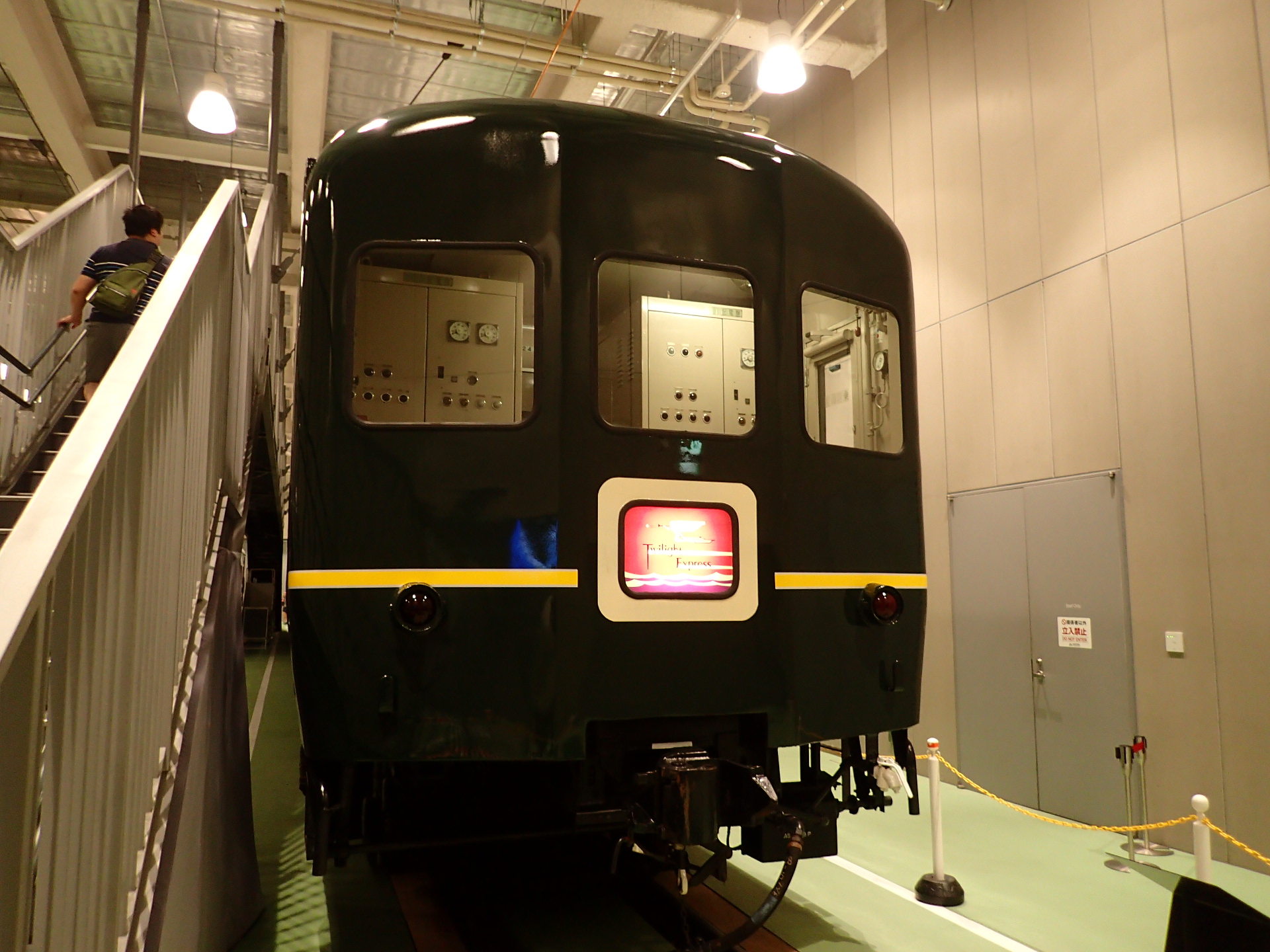

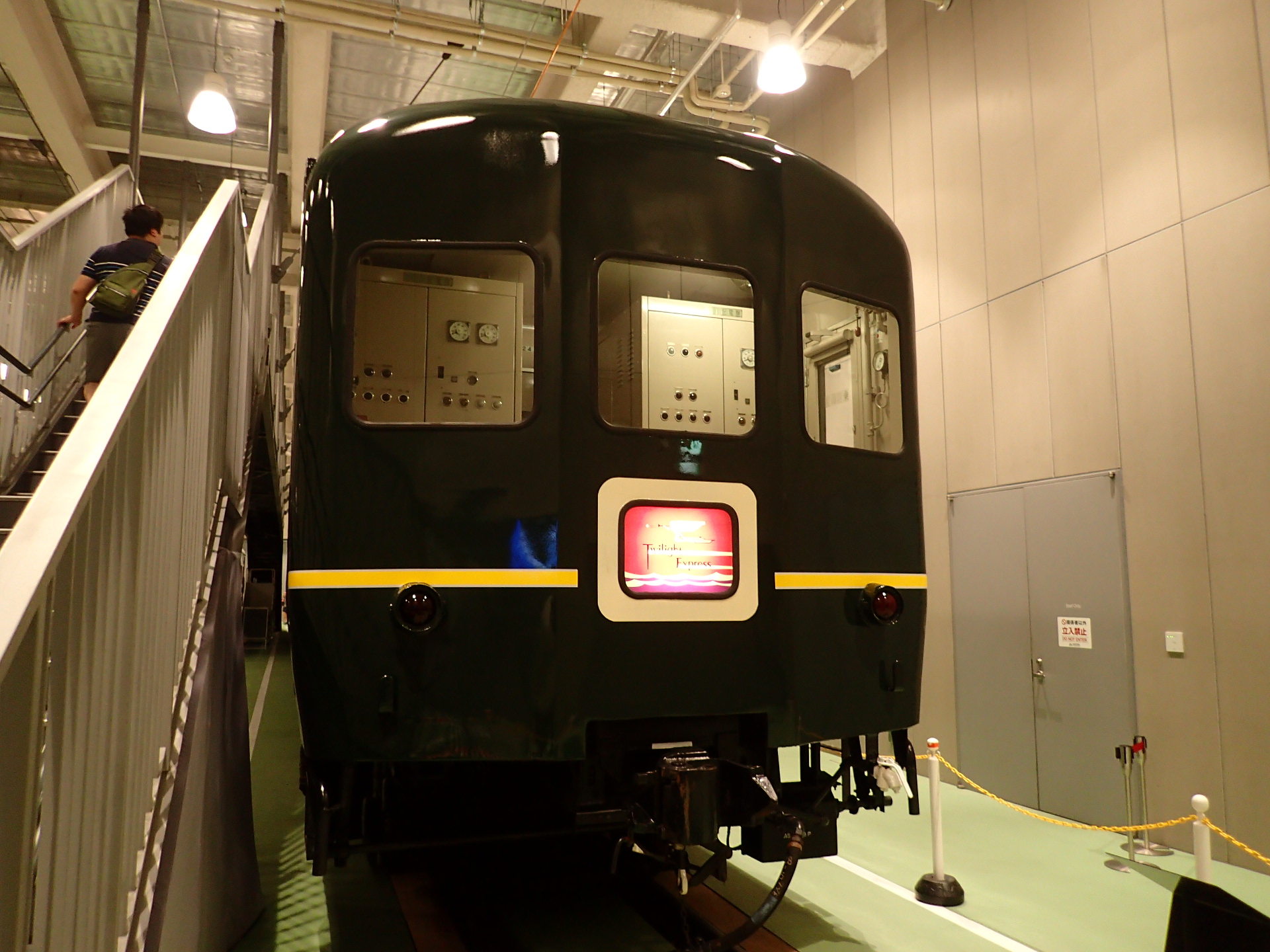

カニ25・トワイライトエクスプレスカラーです。

このレーンは外から車両を引き込めるようになっていて、トワイライトエクスプレス瑞風の先頭車をこのカニの横につけて展示したところバカ受けしたそうです。

レストランからの眺めです。

ドクターイエローハヤシライスを食しました。

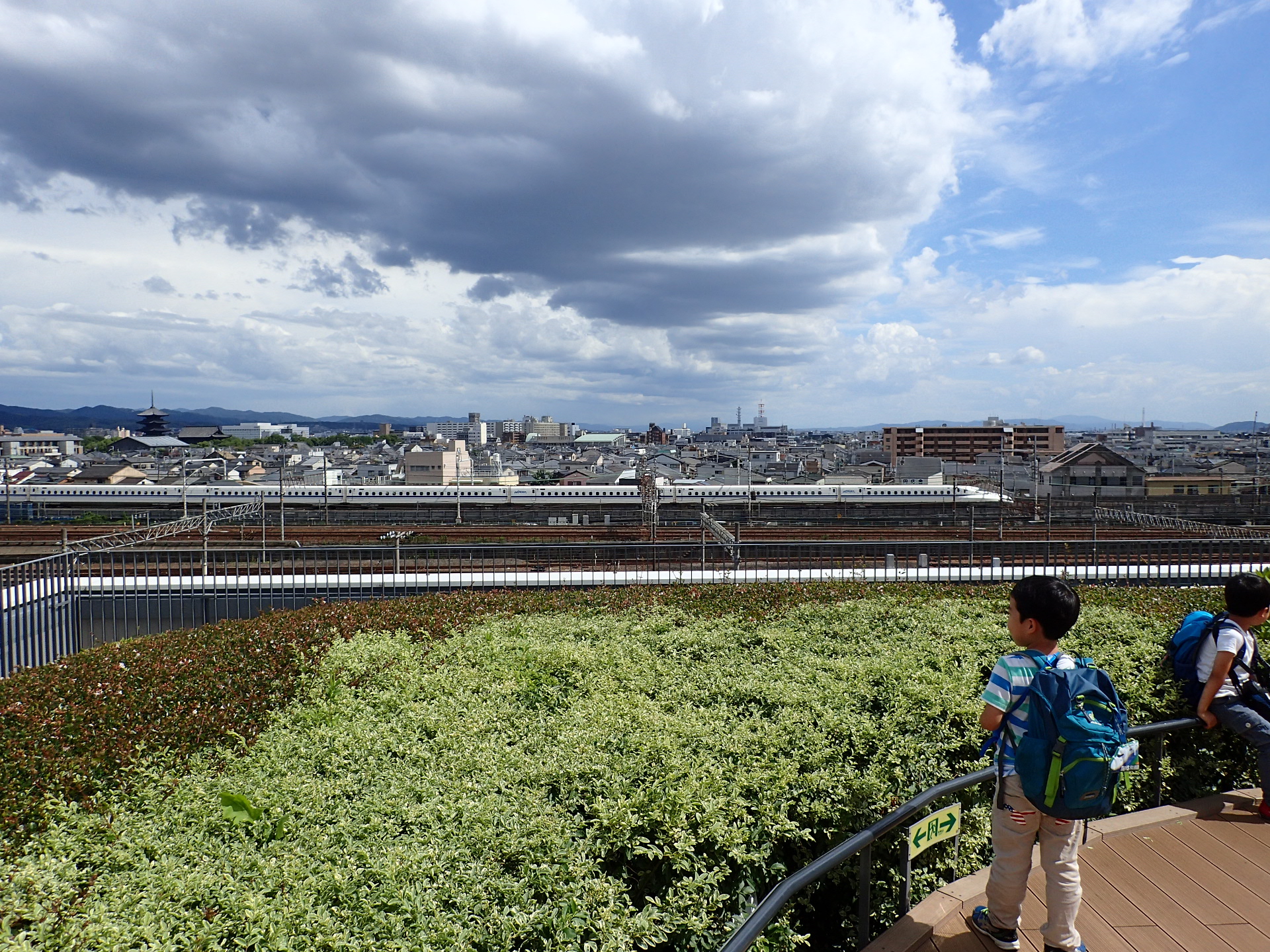

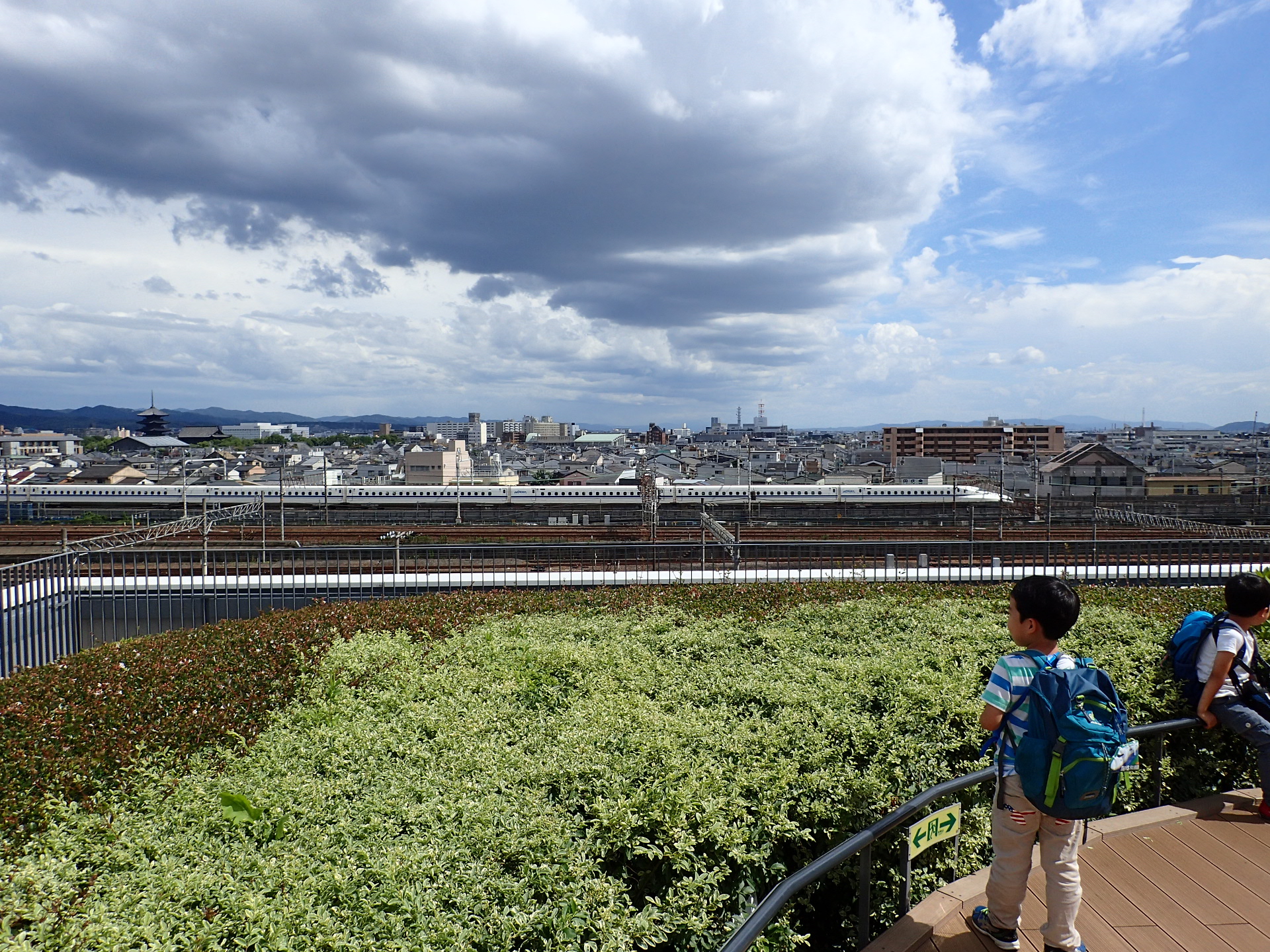

屋上展望デッキからの眺めです。

CTCのミミックボードです。

カツミが製作したHOゲージ展示レイアウトです。15分のショーが行われます。

鉄道と文化のコーナーです。音楽や映像更に写真の様な模型のコーナーもあります。

19Dコンテナの展示です。

近鉄20100系あおぞら号と155系ひので・きぼうの展示です。

クロ151・パーラーカー開放室の座席です。

関西民鉄の展示コーナーです。

シミュレーターのコーナーです。

大宮のてっぱくを思わせる2階からの眺めです。

梅小路蒸気機関車館のエリアに行きます。

47年ぶりの梅小路です。

嵯峨野観光鉄道のDE10です。

四日の桃・六日の菖蒲と称されたB20形蒸気機関車です。

国内最大級の貨物機と言われながら戦争中の資材不足によりその性能を発揮しきれなかったD52です。

お召仕様のC58−1です。

津山の扇形機関車庫の約4倍のスペースを誇ります。

テンダーからタンク機に改造された1000形蒸気機関車です。

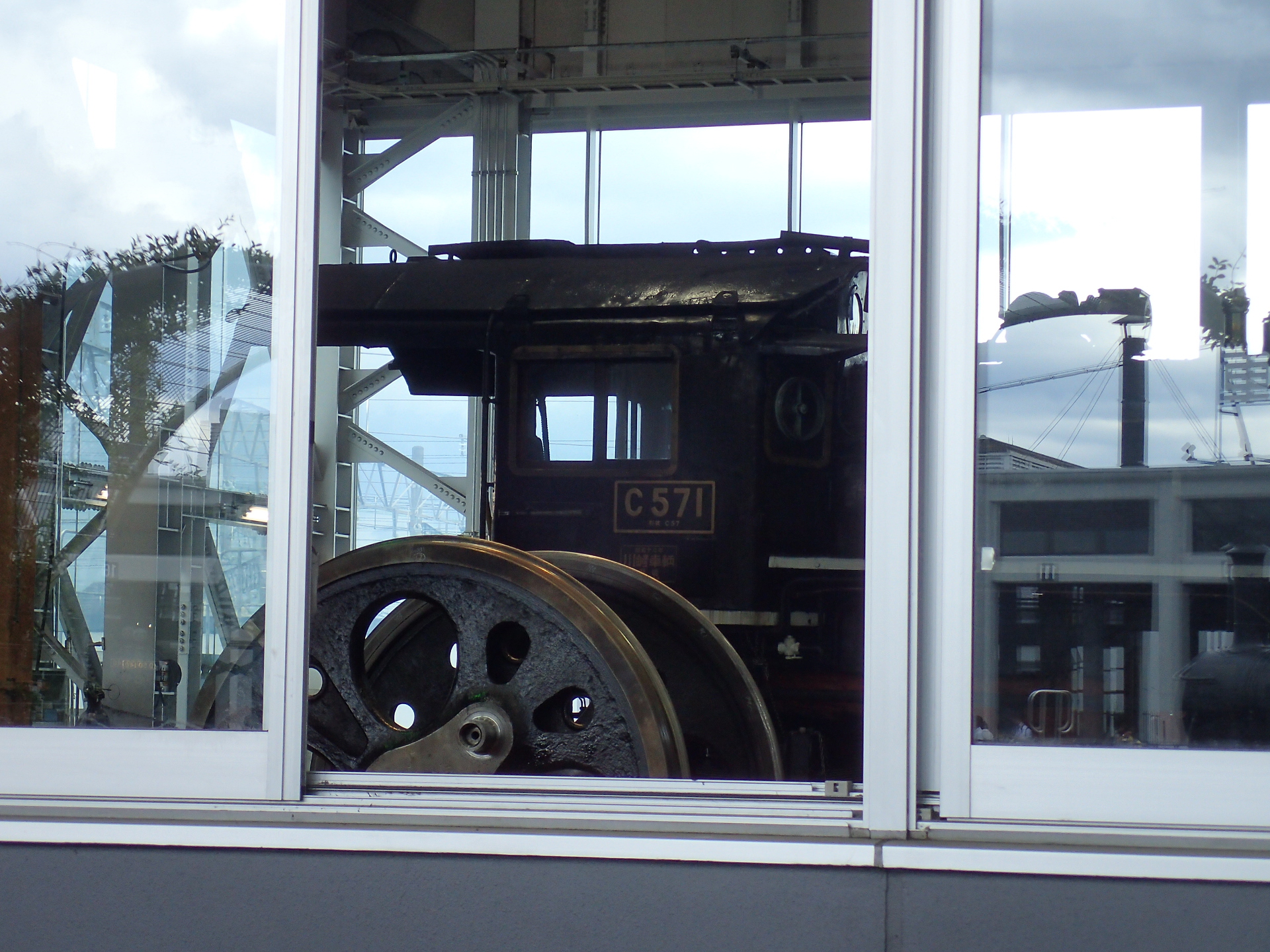

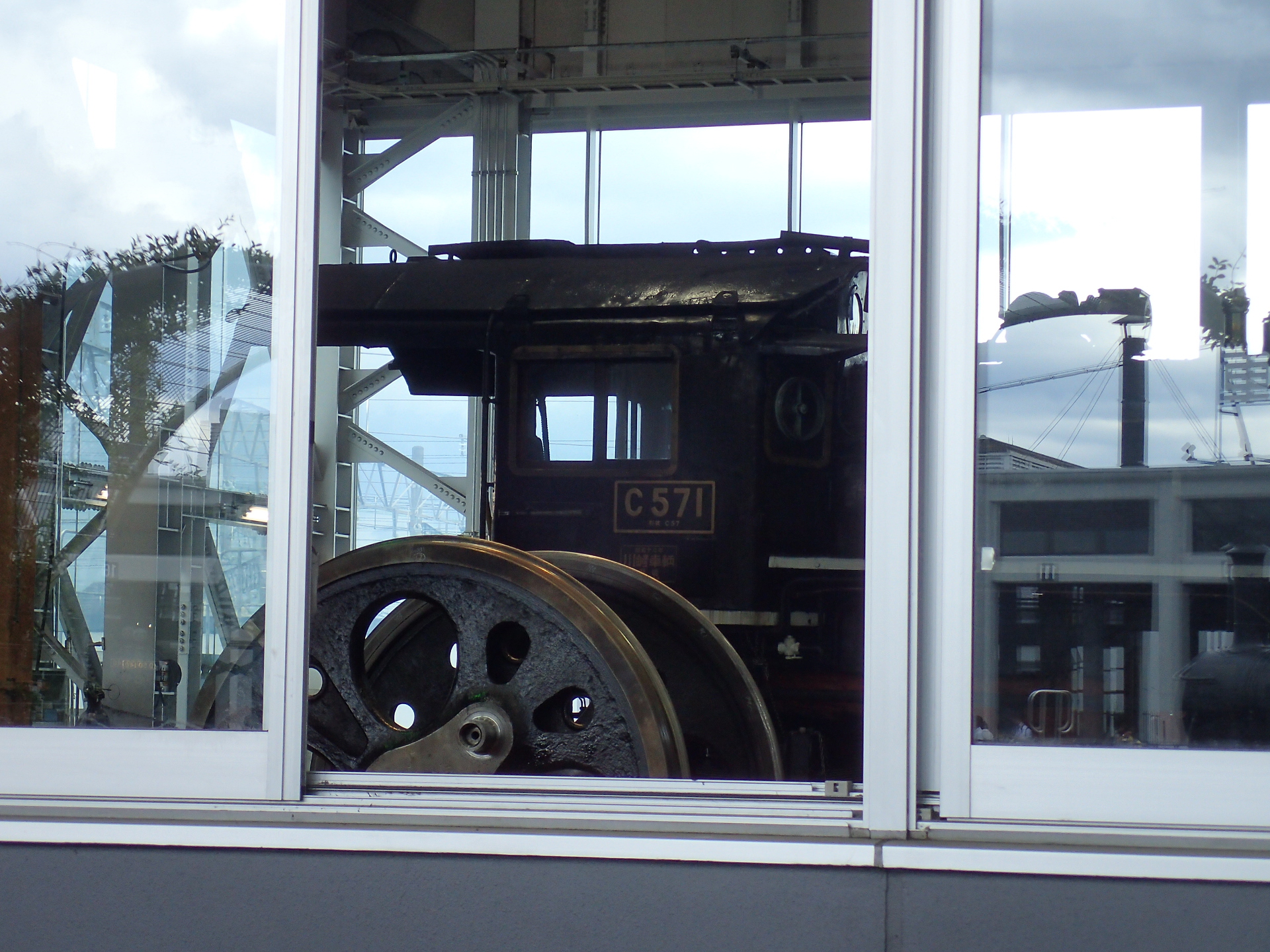

整備工場ではやまぐち号のC57−1が整備を受けていました。

テレビドラマの撮影に使われたことのある9633号機です。

弁天町時代はアクリルケースの中に鎮座していた義経号です。

先般引退したC56−160号機が整備を受けています。

スチーム号牽引機である8620が転車台に乗り入庫していきます。

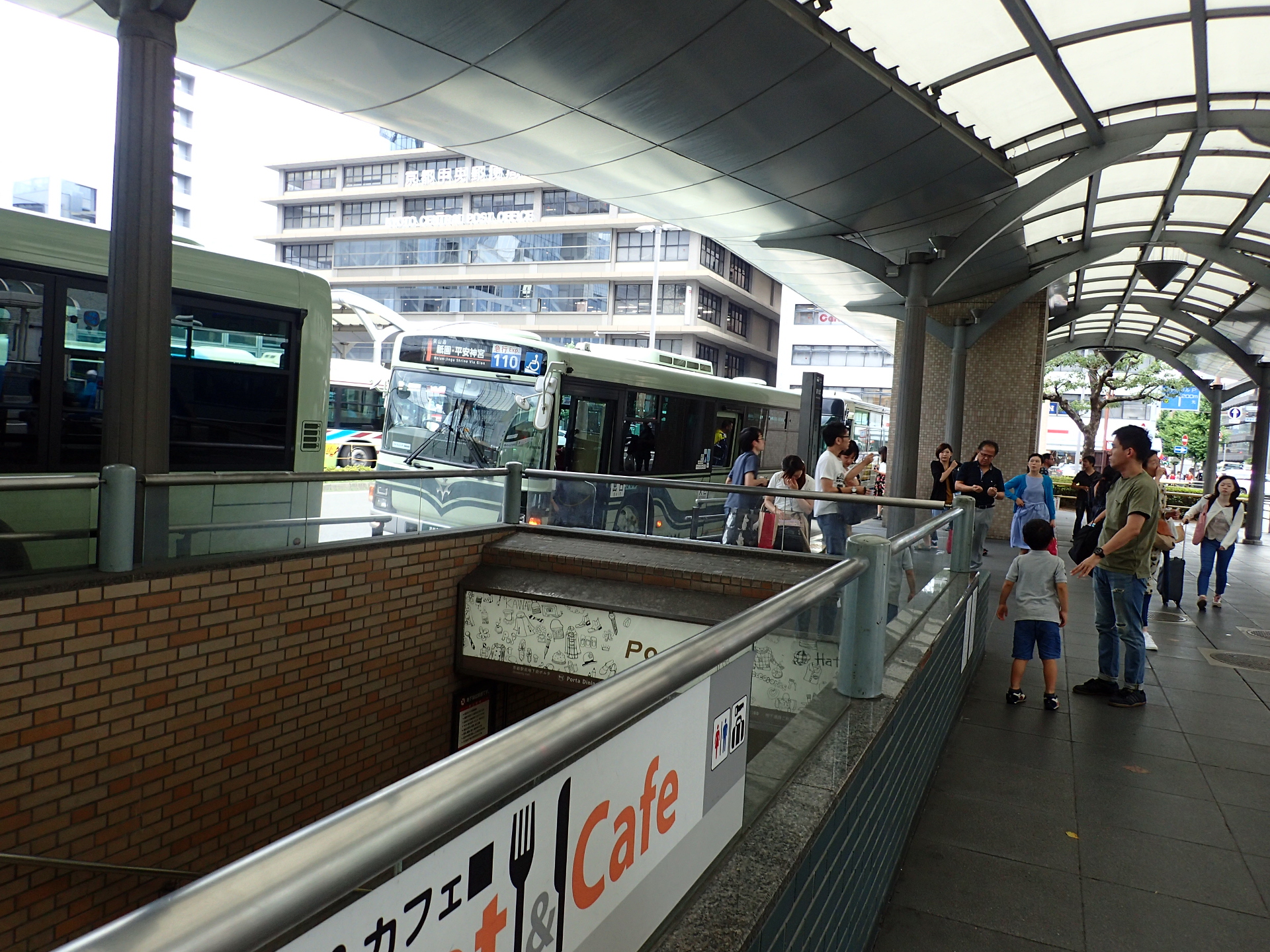

鉄道館からの帰りは市バスに乗りました。

滋賀県内の豪雨によりJRのダイヤが乱れていました。

京都鉄道博物館を後にします。

ボークス京都のある西大路を後にして家に帰ります。

今日は今年で最後になるボークス京都のレールエキスポを見て、初めての見学になる京都鉄道博物館に行きます。

先ずは新大阪のクリニックに寄って代理で診断書の申請をしました。

今日は晴れてはいるが一転俄かに掻き曇る不安定な天気です。

JR在来線で西大路を目指します。

EF210が牽引する貨物列車。

ランテックは元より、初めてネコロジーコンテナを見ました。

EF200です。

こちらは19Dコンテナ主体の編成です。

来年からはここで人間ドックを受診します。

EF510です。

EF65−2000です。

大阪モノレールは今日も間引き運転です。

かつての神足(こうたり)駅です。

都市対抗野球代表出場の幟を掲げる日本新薬です。

ライバルのニチダイは出場を逃した様です。

西大路駅から10分ほど歩くと会場のボークス京都に出ます。

会場は1階と7階に分かれ、7階はMPと物販のブースになっています。

スタジオH.O.です。店主の体形は相変わらずですw。

ホビーメイトオカです。

1階はレイアウト実演と各鉄道会社の物販コーナー、製作教室などでした。

餃子の王将で食事をしようとしたら行列が店の外まで出来ていたのでやめて、そのまま京都鉄道博物館に向かいました。

途中ややこしい交差点があり、立ち止まるとそこに三光堂模型店がありました。

三光堂から歩いて10分。京都貨物ターミナルの横に京都鉄道博物館がありました。

近々嵯峨野線の新駅が出来る様です。

リニア・鉄道館のコンセプト展示コーナーを思わせるSLと電車、新幹線の展示です。

C62−26の運転席です。

モハ80系の座席です。

労組の保存運動により、解体を免れたDD54−33です。現存する唯一のDD54です。

中央線から大阪環状線に異動し終焉を迎えたクハ103−1です。

寝台列車のゾーンです。EF58−150とトワ釜・EF81−103がいます。

憧れだったスロネフ25−500です。

EF65−1です。

オロネ24のプルマン式寝台です。

サシ481転じてスシ24になったトワイライトエクスプレスの食堂車です。

EF52です。

230形蒸気機関車です。

クハネ581・月光とクハ481・雷鳥です。

500系新幹線W1編成の先頭車です。

側面の気圧センサーがW1編成の証です。

500系のフクロウパンタです。

EF66の下廻りを見ます。

両端の台車は中心ピンが点接続になっています。

中間台車は模型と同様中心ピンがスライド式です。

DD51の下廻りも見ます。

シャフトで車体側エンジンの動力を台車につないでいます。

キハ81くろしおです。

グランドひかり・V編成から短縮されてK編成になった100系3000番台です。

カニ25・トワイライトエクスプレスカラーです。

このレーンは外から車両を引き込めるようになっていて、トワイライトエクスプレス瑞風の先頭車をこのカニの横につけて展示したところバカ受けしたそうです。

レストランからの眺めです。

ドクターイエローハヤシライスを食しました。

屋上展望デッキからの眺めです。

CTCのミミックボードです。

カツミが製作したHOゲージ展示レイアウトです。15分のショーが行われます。

鉄道と文化のコーナーです。音楽や映像更に写真の様な模型のコーナーもあります。

19Dコンテナの展示です。

近鉄20100系あおぞら号と155系ひので・きぼうの展示です。

クロ151・パーラーカー開放室の座席です。

関西民鉄の展示コーナーです。

シミュレーターのコーナーです。

大宮のてっぱくを思わせる2階からの眺めです。

梅小路蒸気機関車館のエリアに行きます。

47年ぶりの梅小路です。

嵯峨野観光鉄道のDE10です。

四日の桃・六日の菖蒲と称されたB20形蒸気機関車です。

国内最大級の貨物機と言われながら戦争中の資材不足によりその性能を発揮しきれなかったD52です。

お召仕様のC58−1です。

津山の扇形機関車庫の約4倍のスペースを誇ります。

テンダーからタンク機に改造された1000形蒸気機関車です。

整備工場ではやまぐち号のC57−1が整備を受けていました。

テレビドラマの撮影に使われたことのある9633号機です。

弁天町時代はアクリルケースの中に鎮座していた義経号です。

先般引退したC56−160号機が整備を受けています。

スチーム号牽引機である8620が転車台に乗り入庫していきます。

鉄道館からの帰りは市バスに乗りました。

滋賀県内の豪雨によりJRのダイヤが乱れていました。

京都鉄道博物館を後にします。

ボークス京都のある西大路を後にして家に帰ります。

鉄道一般 | - | -